Histoire et politique

Affichage de 121–132 sur 155 résultats

Missions en conflit

ISBN 978-2-37607-148-8

650 pages

Mondialisation capitaliste et projet communiste

ISBN 978-2-37607-242-3

397 pages

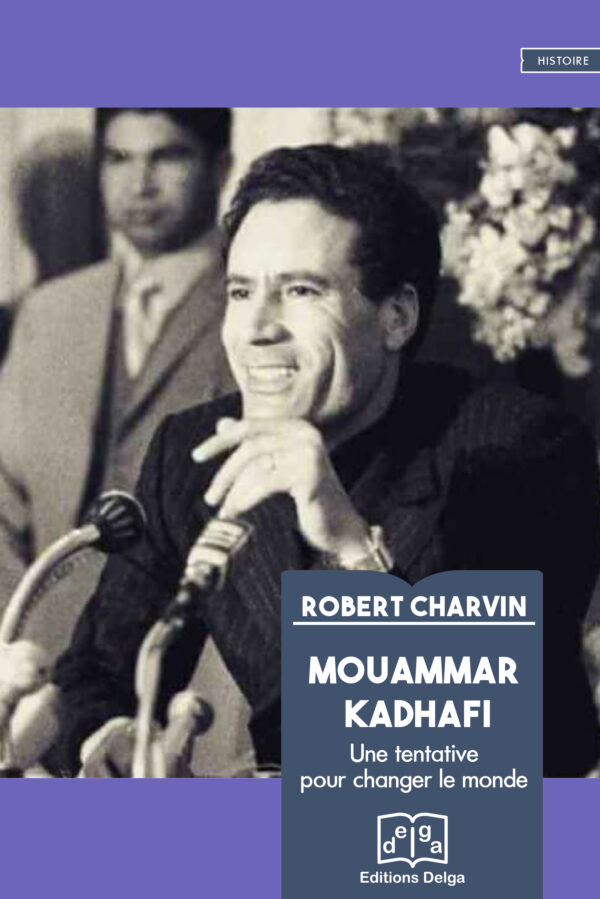

Mouammar Kadhafi

Kadhafi a été exécuté le 20 octobre 2011. Il avait tenté, comme quelques leaders révolutionnaires africains de libérer son continent de l’empire occidental, toujours indifférent à la misère de masse qui y règne et qui s’aggrave avec la détérioration climatique.

L’État sarkozien est le premier responsable de cette liquidation, source d’un chaos qui dure en Libye depuis plus de huit ans, dans l’indifférence des faux « humanitaires ».

La solidarité internationaliste n’a pas joué pour Kadhafi et le régime inédit qu’il a tenté de mettre en oeuvre. Les causes de cette inertie de nombreux progressistes occidentaux sont l’inculture, la méconnaissance et l’ehtnocentrisme.

Mouammar Kadhafi a néanmoins, comme Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, ouvert des portes pour que naissent une nouvelle Afrique et un autre monde arabe.

Avec une préface de Jean Ortiz

Robert Charvin

Né en 1938, professeur émérite de droit (spécialisé dans les relations internationales) à l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Doyen honoraire de la Faculté de droit et des Sciences économiques de Nice. Consultant en droit international, droit des relations internationales. Parmi ses récents ouvrages : Comment peut-on être Coréen du Nord ? (Éditions Delga) ; Jacques Vergès, un aristocrate du refus (L’Harmattan) ; Faut-il détester la Russie ? (Investig’Action).

ISBN : 9782376072072

170 pages

Où vont les italiens ?

ISBN : 978-2-915854-41-1

108 pages Format poche 12€

Ouïghours, l’horreur était dans nos médias

Aymeric Monville, éditeur

Maxime Vivas, ancien référent littéraire d’ATTAC, auteur de romans, polars, essais, nouvelles, Maxime Vivas a été trois fois primé et traduit en treize langues dont l’espéranto. Il est publié dans de nombreux pays, parmi lesquels la Chine et les États-Unis.276 pages

ISBN 978-2-37607-260-7

Paroles d’un combattant

ISBN : 978-2-915854-56-5

135 pages 16€

Patriotes, traîtres et empires. L’histoire de la lutte de la Corée pour la liberté

ISBN 978-2-37607-156-3

257 pages

Projet de constitution pour la Corse

Quand la France s’éveillera à la Chine

340 pages

ISBN : 978-2-37607-278-2

Quand l’espoir venait de l’est

ISBN : 9782376071952

255 pages

Qui a tué le Parti communiste italien ?

ISBN : 978-2-915854-32-9

213 pages 13€

Qui aidait Hitler ?

ISBN : 978-2-915854-64-0

217 pages 18€