Catalogue

Affichage de 37–48 sur 281 résultatsTrié du plus récent au plus ancien

Erreur ou trahison ?

Erreur ou Trahison ? Enquête sur la fin de l’URSS représente une chronique en temps réel des événements qui ont mené à l’effondrement de l’Union soviétique. L’ouvrage cherche à établir si la chute de l’URSS a constitué, de la part de l’équipe au pouvoir, une erreur de stratégie ou une gigantesque manipulation, orchestrée de toutes pièces.

L’auteur envisage l’une après l’autre les théories échafaudées jusqu’à présent de la chute de l’Union soviétique pour ensuite présenter la sienne, de façon tellement détaillée et documentée qu’elle ne peut qu’emporter l’adhésion du lecteur.

Malgré sa taille conséquente, ce livre haletant, truffé d’anecdotes souvent teintées d’humour, se lit comme un roman, dont les conséquences sont néanmoins d’importance majeure autant pour comprendre l’histoire passée et présente que pour anticiper toute expérience socialiste future.

« Le livre montre qu’en proclamant l’idée de créer un socialisme à visage humain, M.S. Gorbatchev et son entourage se sont fixé dès le début la tâche de la transition vers l’économie capitaliste privée, la fin du PCUS au pouvoir, le retournement idéologique de la société, la destruction de l’URSS. » Alexandre Ostrovski. 19 octobre 2013

Alexandre Ostrovski

Historien formé à l’Académie des Sciences de Leningrad, Alexandre Vladimirovitch Ostrovski (1947-2015), spécialiste à l’origine de l’agriculture des derniers temps du tsarisme, a enseigné dans le supérieur dans cette même ville (devenue depuis Saint-Pétersbourg). Il est l’auteur de plusieurs autres livres qui ont fait date : «Солженицын: прощание с мифом» (2004) [Soljenitsyne : Adieu au mythe], «1993 год: Расстрел Белого Дома» (2008) [1993 : l’assaut contre le parlement.], «Кто поставил Горбачёва?» (2010) [Qui a mis Gorbatchev au pouvoir ?].

ISBN 978-2-37607-250-8

804 pages

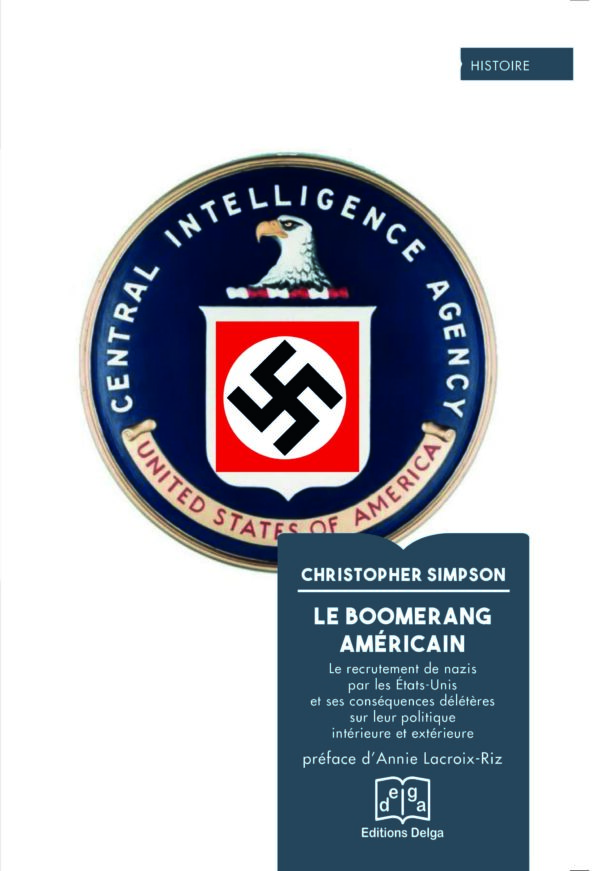

Le Boomerang américain

«Le Boomerang américain atteint enfin le public francophone après 35 ans de censure de fait et ce, dans une conjoncture internationale, la guerre russo-ukrainienne ou plutôt la guerre Russie-OTAN, que sa lecture éclaire. Son auteur, le journaliste Christopher Simpson [décrit que] cette “politique de Libération du bolchevisme”, concept puisé à l’arsenal sémantique du IIIe Reich, avait nécessité l’embauche américaine (britannique et française), précoce et systématique, de criminels de guerre, nazis allemands et collaborateurs du Reich dans toute l’Europe occupée, URSS comprise. Les services de renseignements américains, dominés par l’Office of Strategic Services (OSS, ancêtre de la Central Intelligence Agency, CIA) lié au département d’État et par le Counterintelligence Corps (CIC) du secrétariat à la Guerre, savaient tout, quand ils engagèrent ces criminels, allemands et “européens”, de leurs activités: ils avaient depuis 1941 consigné par écrit le moindre détail du palmarès sanglant, à travers le continent européen, des organisateurs, exécutants et tortionnaires de massacres et reconstitué leur cursus d’avant-guerre, déjà éloquent. Ces dossiers et listes interminables comportaient des millions de noms, allemands et “européens”, consignés dans l’immense registre américain de la “recherche des criminels de guerre” (Central Registry of War Criminals and Security Suspects, Crowcass).

[...]

On dispose avec cette traduction d’un des meilleurs descriptifs des manifestations mortifères de la russophobie pendant une guerre d’extermination et dans l’après-guerre, où l’État vainqueur du Reich nazi redevint l’ennemi n° 1 de “l’Occident” chrétien. Comme la connaissance de l’histoire socio-économique et politique plus longue, Le Boomerang américain aidera ses lecteurs à bannir l’actuelle problématique obligatoire des délires de l’“empire russe” sur un “nazisme” ukrainien prétendu imaginaire. Sa publication, dans la terrible conjoncture actuelle, tombe à pic. »

Annie Lacroix-Riz (préface)

Christopher Simpson

Après une première carrière dans le journalisme d’investigation, puis un séjour à l’Institut des études politiques de Washington comme chercheur invité, il entre en 1992 à l’université américaine de Washington, dans son École de communication. Il y fait toute sa carrière, et prend sa retraite en 2019. Christopher Simpson est membre du conseil consultatif scientifique de plusieurs commissions fédérales américaines sur les spoliations nazies et l’application de la loi sur la divulgation des crimes de guerre nazis. Son œuvre lui a valu six prix, en histoire, en littérature, et pour la qualité ses recherches.

ISBN 978-2-37607-249-2

457 pages

Vous sortez du secteur américain. Une éducation communiste

« Françoise Bosman raconte la vie ordinaire d’une famille ouvrière dont la mère est allemande et le père français, tous deux comptant des ascendants révolutionnaires ou progressistes. Ce récit individuel rencontre en permanence la grande Histoire de la première moitié du xxe siècle : «

celle de deux familles ouvrières (d’origine ou par “chute” sociale d’ascendants prospères ruinés par une des innombrables crises capitalistes), la famille spartakiste de la mère, la famille “socialiste” du père qui, en France, après 1920, opte en partie pour le communisme. (...)

L’ouvrage fourmille d’allusions historiques qui inciteront forcément le lecteur à se documenter davantage sur l’histoire générale. Mais, sur le plan politique, il livre un enseignement essentiel : il permet de saisir ce qui a fait, de 1920 aux années 1960, l’originalité des individus communistes dans une société capitaliste et a constitué la force du PCF tant qu’il a revendiqué sans honte son appartenance communiste et son caractère de classe. (...)

Ceux qui appartiennent à la génération de Françoise Bosman, qu’ils soient nés de parents ouvriers ou non, ont beaucoup à partager avec elle. Ils trouveront dans la bio- graphie de son enfance une nouvelle confirmation qu’il était plus digne et plus utile, face aux immenses reculs historiques subis, de préférer la résilience à la capitulation. »

Annie Lacroix-Riz

Françoise Bosman, née en 1948, conservatrice générale honoraire du patrimoine, directrice du Service départemental d’Archives du Val-de-Marne (1995-2002), puis directrice des Archives nationales du Monde du Travail à Roubaix (2002-2011).

ISBN 978-2-37607-247-8

238 pages

L’Extermination programmée des communistes indonésiens

«Ce livre présente un nouveau récit du génocide indonésien. Il démontre que dès le début, l’armée n’a pas tenté de nier son rôle dans cette campagne. Au contraire, ce livre montre que les militaires ont ouvertement coordonné son lancement, puis ont enrôlé le gouvernement civil et la société civile dans sa mise en œuvre – tout en documentant soigneusement sa progression. La mise en œuvre du génocide était une politique officielle et les documents et archives présentés dans ces pages étaient destinés à mieux organiser cette politique, à permettre une coordination simultanée du génocide aux niveaux national, interprovincial, provincial, des sous-districts et des villages. Ce nouveau récit, bien que limité à une province (Aceh) et à une chaîne interrégionale de commandement (Sumatra), offre de nouvelles perspectives à la compréhension du génocide indonésien en tant qu’événement national et soulève de nouvelles questions.

Il est solidement prouvé que le commandement de l’armée avait l’intention de détruire le groupe communiste indonésien et a agi dans cette intention. Cette intention a été affirmée pour la première fois le 1er octobre 1965, par l’annonce du commandement militaire ordonnant aux soldats d’“anéantir complètement” le Mouvement du 30 Septembre. Elle évoluera ensuite le 4 octobre avec l’ajout ordonnant aux civils de participer à cette campagne d’anéantissement. Le 14 octobre, les militaires établirent un « conseil de guerre » pour superviser sa mise en œuvre.

Le résultat le plus marquant de cet intérêt récent pour les massacres est que le génocide indonésien n’est plus considéré comme un mystère sans auteurs ni un déchaînement de violence “spontanée”, mais comme une campagne délibérée de violence parrainée par l’État. Une telle perspective exige qu’au-delà de la nécessité urgente d’obtenir une nouvelle reconnaissance publique de la part du gouvernement indonésien et de ses soutiens occidentaux, au-delà de la nécessité pour les survivants et leurs familles d’être pleinement réhabilités, il y ait aussi une certaine forme de responsabilité devant la justice pour le génocide indonésien si on veut que les lois inter- nationales, considérées comme le ciment de la communauté internationale, conservent leur sens comme moyen d’amener les auteurs d’atrocités à rendre des comptes. » Jess Melvin

Jessica Melvin est australienne, « Henry Hart Rice Faculty Fellow » en études sur l’Asie du Sud-Est et associée postdoctorale en études sur le génocide au Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies de l’Université Yale et travaille désormais à l’Uni- versité de Sidney.

ISBN 978-2-37607-248-5

445 pages

Le Conflit russo-ukrainien

Le conflit russo-ukrainien n’a pas éclaté le 24 février 2022 avec l’intervention militaire russe mais a des racines lointaines. Si lointaines que la vraie question à se poser n’est pas Pourquoi la guerre ? Mais Pourquoi maintenant ? L’ouvrage retrace les origines historiques et politiques du conflit et se concentre sur ses conséquences économiques. D’après la description qui en ressort, le Pourquoi maintenant n’a pas grand-chose à voir avec la Russie, ni avec l’Ukraine, mais avec les stratégies américaines en Europe. Ce processus est également lié à un autre processus majeur de notre époque : le déclenchement de la pandémie, qui marque une accélération violente dans les relations entre les États-Unis et la Chine dans la transition vers le nouveau monde vert et high-tech, basé sur les énergies renouvelables. De ce point de vue, la politique apparemment suicidaire de l’UE vis-à-vis de la Russie n’est pas simplement le résultat d’une subalternité par rapport aux États-Unis. Au contraire, elle reflète des intérêts économiques précis, avec des gagnants et des perdants, même parmi les groupes capitalistes européens.

Giulio Palermo, chercheur en économie politique, enseignant à l’Université de Brescia (Italie), ancien analyste économico-financier au ministère de l’Économie et des Finances, Giulio Palermo s’occupe de marxisme, de critique de l’économie politique, d’histoire économique, de finance et d’impérialisme. Il a publié des livres et des articles en dix langues, dont le français, l’anglais, l’espagnol, le russe et le chinois. Ses principaux travaux scientifiques sont parus dans Cambridge Journal of Economics, Journal of Economic Methodology, Capital & Class, Review of Political Economy, Journal of Economic Issues, Science & Society, Economía y Desarrollo .

ISBN 978-2-37607-246-1

132 pages

Politique et littérature dans la Rome ancienne

Rendez-vous est pris avec la grande histoire de Rome et de la Méditerranée antique, prodrome de l’histoire européenne, et avec la langue latine et sa littérature. Le présent volume offre un aperçu des auteurs romains qui ont illustré les liens entre la « politique » – gestion de l’État par les élites, mais aussi relations internationales, lutte des classes et lutte idéologique – et les écrits littéraires. À plu- sieurs égards, on ne retrouvera pas tels quels les auteurs latins classiques trop connus ; ou, plutôt, on les verra avec des yeux nouveaux, on les connaîtra entourés d’une foule d’autres personnages plus ou moins célèbres, on comprendra l’opportunité de se pencher sur leurs vies, leurs drames, leur désir de mettre par écrit les textes qui par la suite – parfois du vivant de l’auteur – sont devenus des « classiques ». Nous devons à Luciano Canfora cet effort méritoire de mettre à la portée du grand public une série de questions qui offrent autant de leçons sur le monde actuel, ses conflits et ses batailles d’idées.

SOMMAIRE DES CHAPITRES

Rome, « cité grecque » – Ennius et son entourage – César – Cicéron et l’art oratoire dans la république romaine – Lucrèce – Cicéron et la philosophie grecque – Salluste et la naissance d’une historiographie classiciste – Livres, lecteurs et bibliothèques – Tite-Live – École, édu- cation et alphabétisation – Naissance d’une histoire de la littérature – Tacite et son entourage – Des cercles intellectuels décisifs – Augustin et son temps – Remarques en guise de conclusion.

Luciano Canfora,

Né à Bari en 1942, Luciano Canfora est un philologue classique, un historien et l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de l’Antiquité. Ont déjà paru aux éditions Delga : Vie de Lucrèce et Philologie et liberté.

ISBN 978-2-37607-245-4

570 pages

De quelle CGT avons-nous besoin ?

Ce texte a été rédigé par plusieurs camarades de la CGT dans le cadre de discussions consécutives notamment aux Assises de la riposte générale de Martigues d’octobre 2020 et le meeting de Gardanne de mai 2021. Si chacun•e de nous ne partage pas nécessairement l’intégralité de ses termes, nous estimons que ce texte constitue une contribution utile dans le cadre de la préparation du 53e congrès confédéral. Nous invitons à le faire circuler, à débattre de son contenu, pour nourrir la construction de nos orientations dans le cadre de nos règles statutaires. Par définition, ce texte ne constitue donc pas un document alternatif. Il s’agit d’une contribution visant, avec d’autres nous l’espérons, à identifier des questions clefs, à formuler des propositions de réponses aux défis actuels et à mener les débats nécessaires pour une CGT rassemblée à la hauteur des enjeux de la période.

Préface d'Olivier Mateu

ISBN 978-2-37607-244-7

63 pages

La Guerre germano- soviétique 1941-1945

Bien qu’il n’ait encore jamais été traduit en français jusqu’ici, le colonel David Glantz est aujourd’hui considéré unanimement comme un écrivain militaire incontournable pour toute étude sérieuse de la guerre germano-soviétique. Dans une longue série de travaux commencée dans les années 1980 et 1990 sous l’égide du service historique de l’armée américaine, il a entrepris de reconsidérer l’histoire de la guerre sur le « front de l’Est » du point de vue soviétique.

À cette époque en effet, seules les données d’origine allemandes étaient jugées fiables et, pendant plusieurs décennies après 1945, les sources soviétiques avaient été méprisées et considérées comme de la vulgaire propagande. Autrement dit, le principe de simple bon sens qui prescrit de prendre en compte les points de vue des camps opposés pour retracer l’histoire d’une guerre paraissait tout simplement choquant.

Le succès des analyses de Glantz est fondamentalement lié à ses recherches sur « l’art opératif » soviétique, qui a constitué une véritable révolution intellectuelle dans les écoles de guerre. À partir de ses travaux, on découvrit le dur apprentissage de la guerre de mouvement par l’armée et la direction soviétiques face à la Wehrmacht, un apprentissage sanglant mais qui permit l’analyse sans complaisance des erreurs tactiques et opération- nelles. À la fin de la guerre notamment, les offensives géantes de l’Armée rouge (Vistule-Oder, Berlin et Prague) ont démontré un très haut degré de sophistication, en particulier dans la synchronisation des mouvements et des attaques sur des fronts de grandes et de très grandes dimensions.

David Glantz, aujourd’hui à la retraite, le colonel Glantz est considéré comme l’un des meilleurs experts mondiaux de la guerre germano-soviétique dont il a révélé de nombreux aspects jusqu’alors restés dans l’ombre. Il est diplômé d’Histoire de l’Europe moderne à l’Institut militaire de Virginie et à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il est licencié de l’Institut de la Défense pour les Langues étrangères, de l’Institut de l’Armée de Terre américaine pour les Études spécialisées sur la Russie et l’Europe de l’Est, et diplômé de l’École supérieure du Commandement et de l’État-Major général, et de l’École supérieure de guerre de l’Armée de Terre américaine. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.

ISBN 978-2-37607-243-0

228 pages

Robespierre à Paris

Robespierre... Ils l’ont tué sans procès, jeté dans une fosse commune et recouvert de chaux vive. Puis, pour justifier leur crime, ils l’ont calomnié.

C’était il y a plus de deux cents ans, pourtant nos médias ne cessent aujourd’hui encore de le clouer au pilori. Il serait, entre autres, l’homme de la Terreur, un dictateur en puissance, le bourreau de l’innocente Vendée, le responsable de la mort des gentils Girondins hérauts de la bourgeoisie triomphante et, bien entendu, un « forcené de la guillotine »... Pourtant, comme chacun sait, les institutions de la Première République ne permettaient à quiconque de telles privautés.

On en déduit donc que les détracteurs de Maximilien nous mènent sciemment en bateau... reste à savoir pour- quoi ?

Ces quelques pages s’appliquent à démontrer, en s’appuyant sur les actes et les écrits de l’Incorruptible pendant sa courte vie politique à Paris (avril 1789 - juillet 1794), en le suivant de lieu en lieu, quels grands intérêts il peut menacer aujourd’hui.

Jacqueline Grimault, enseignante retraitée, elle s’est plongée, depuis le bicentenaire de la Révolution, dans l’histoire de cette époque, et s’est plus particulièrement penchée sur la figure contestée de Maximilien Robespierre. Elle a alors conçu une exposition intitulée « Robespierre, la Révolution au cœur » qui sera présentée à la Conciergerie de Paris du 30 octobre au 30 novembre 1994. Elle avait été inaugurée en 1989 à l’école Michelet d’Asnières en présence du Professeur Schwarzenberg, de François Cavanna et de Roger Caratini. On la retrouvera, entre autres, à la Fête de l’Humanité en 1995, à la Salle du Jeu de Paume à Marseille, au Lycée Robespierre d’Arras, à l’École des Hautes Etudes de Sciences Sociales de Paris...

ISBN 978-2-37607-241-6

239 pages

Mondialisation capitaliste et projet communiste

En 1997, alors que la contre-révolution et l’antisoviétisme triomphants concélébraient à grands coups de novlangue la « mort du communisme » et la « fin de l’histoire », le philosophe Georges Gastaud, alors militant du PCF, syndicaliste et opposant de gauche aux dérives anti-léninistes de ce parti, publiait Mondialisation capitaliste et projet communiste. Il y démontrait la nature « exterministe » du capitalisme-impérialisme actuel et y réfutait la « nouvelle pensée politique » de Gorbatchev. Il proposait en outre une analyse dialec- tique multifactorielle de la contre-révolution et y explorait les possibles bases de classe d’un universalisme conséquent associant le patriotisme populaire à l’internationalisme prolétarien. Il dénonçait en outre la « fracture idéologique » béante entre le grand mouvement gréviste de décembre 95 et un PCF satellisé par le PS maastrichtien. Vingt-cinq ans plus tard, il a paru stimulant de republier ce livre que l’auteur, devenu entre-temps l’un des dirigeants du Pôle pour la renaissance communiste en France, a actualisé sur certaines questions politiques et théoriques importantes relatives à l’urgente reconstruction des avant-gardes.

Georges gastaud, né en 1951, il est agrégé de philosophie et ancien professeur en classes préparatoires scien- tifiques au lycée Condorcet de Lens. Récemment publiés chez le même éditeur : Lumières communes, traité de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique (en cinq tomes), Le Nouveau Défi léniniste, Marxisme et Universalisme.

ISBN 978-2-37607-242-3

397 pages

Bacchus en Gaule

Qu’il s’agisse d’un grand cru bourguignon ou d’un coup de rouge anonyme : boire du vin est un plaisir. Mais il est encore plus agréable de le faire si vous connaissez un peu l’histoire de cette boisson des dieux, qui est esquissée dans ce livre richement illustré. L’épopée commence dans le Caucase, où la viniculture a été « inventée » il y a dix mille ans. Via les Grecs et les Romains, la viticulture a atteint la Gaule, la « terre promise » de Bacchus. Le dieu du vin y a connu des moments forts, comme au Moyen Âge où il n’y avait pas de concurrence du café ou des boissons gazeuses et où l’on plantait même des vignes à l’extrême nord du royaume de France, le comté de Flandre. Mais il y a eu aussi des moments creux, comme la crise désastreuse vers 1900, causée par le phylloxéra venu d’Amérique. Et il y a eu des épisodes ambivalents, comme au début de la période moderne, où Bacchus a perdu du terrain d’un côté, mais de l’autre a donné à la France de nouvelles sortes de nectar, comme le champagne. Un livre à « déguster ».

ISBN 978-2-37607-238-6

306 pages

Communisme

Le communisme n’est pas une doctrine abstraite, éthérée, qui brillerait au firmament des idées pures. Ce n’est pas le « millénium de la fraternité universelle » que raillait le jeune Marx, mais dit-il, « le mouvement réel qui change l’état de choses actuel ». Force agissante dans l’histoire, il a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons.

Au cours du siècle écoulé, il a débarrassé l’humanité du nazisme, précipité la défaite du colonialisme et infligé un coup d’arrêt à l’impérialisme : ce triple succès suffit à lui donner des lettres de noblesse révolutionnaire. Il n’a pas instauré une société sans classes, mais mené des luttes de classes qui ont changé la société. Au prix de mille difficultés, il a arraché des millions de vies à la misère, à l’analphabétisme et aux épidémies. Semé d’embûches, le long combat des communistes a soustrait au sous-développement le quart de l’humanité. Mais son histoire n’est pas terminée.

Au lendemain de l’effondrement de l’URSS, le modèle occidental devait répandre ses bienfaits sur les nations ébahies. La chute du communisme devait prononcer la « fin de l’Histoire ». Erreur de pronostic. À la place du libéralisme triomphant, c’est la Chine populaire, avec son parti communiste de 95 millions de membres, qui dame le pion à l’Occident. Balayant les idées reçues, le présent ouvrage retrace l’histoire du communisme, de son élaboration théorique à ses réalisations contemporaines. Il impose une relecture des événements du xxe siècle qui en restitue la véritable signification. À rebours du discours dominant, il montre que le communisme est loin d’avoir dit son dernier mot.

Bruno Guigue

Ancien élève de l’École normale supérieure et de l’ENA, Bruno Guigue est chercheur en philosophie politique et observateur de la vie internationale. Il est l’auteur de huit ouvrages et de nombreux articles traduits en dix langues. Dernier ouvrage paru : Philosophie politique, aux Éditions Delga.

ISBN 978-2-37607-237-9

470 pages