Catalogue

Affichage de 37–48 sur 274 résultats

Cuba sous embargo

Instauré depuis 1962 par les États-Unis après un échec de l’invasion de l’île, le blocus non seulement pourrit la vie des Cubains mais constitue également une véritable insulte à la communauté internationale, laquelle, dans sa quasi totalité, le condamne chaque année à l’ONU depuis près de trente ans. Cette négation de la souveraineté des États et cette sanctification du droit d’ingérence par l’asphyxie constitue l’un des plus grands scandales de tous les temps. Dans le carnet de bord qu’il tient tout en réalisant ses interviews sur le blocus, Viktor Dedaj s’exprime sans langue de bois, décrit cette île qui n’est ni un paradis ni un enfer mais respirerait tellement mieux sans les pressions de son puissant voisin. Il montre aussi comment Cuba résiste, tout en donnant au monde entier l’exemple de la dignité et du courage.

Viktor Dedaj est né dans un pays détruit par l’OTAN (la Yougoslavie), de parents originaires d’un pays occupé par une énorme base militaire US (l’Albanie), et détient la nationalité d’un pays totalement asservi aux États-Unis et qui leur sert de base d’écoute militaire (l’Australie). Il a longtemps exercé le métier de « consultant en systèmes de gestion financière informatiques » pour des multinationales anglo-américaines ‒ un poste d’observation privilégié ‒ et est tombé tout petit dans la marmite de la solidarité avec l’Amérique latine et se définit comme un « observateur engagé de la marche du monde ». Fondateur du comité département du Rhône de l’Association France- Amérique Latine, il suivra de près et s’engagera dans la solidarité avec la révolution sandiniste au Nicaragua de 1979 à 1990. En 1992, il « redécouvre » Cuba et le blocus US et lance le premier bulletin quotidien d’information sur Cuba (Cuba Solidarity Project) qu’il animera jusqu’en 2007 avant de devenir co-administrateur du site d’information alternative Le Grand Soir. Co-auteur de Cuba est une île (avec Danielle Bleitrach, éd. Temps des Cerises, 2004), Les États-Unis de Mal Empire (avec Danielle Bleitrach, Maxime Vivas et Jacques-François Bonaldi, éd. Aden, 2005) et 200 citations pour comprendre le monde passé, présent et à venir (avec Maxime Vivas, éd. La Brochure). Producteur exécutif du disque de rock Pour Cuba (Mano Negra, Têtes Raides... FAL et Australie Musique, 1993) et du documentaire Revolucionarios (de Jérôme Delbalat, Art’Mur Prod & Le Grand Soir , 2016).

ISBN : 9782376071983

154 pages

De Husserl à Marx. Phénoménologie et matérialisme dialectique

Entre l’écueil d’un matérialisme vulgaire qui réduit la conscience à un simple mécanisme abstrait et celui d’un irrationalisme de la pure intériorité (Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, Bergson…), Tran Duc Thao reconnaît le mérite singulier de l’entreprise phénoménologique de Husserl qui en soumettant le vécu à une description méthodique d’une rare précision entendait esquisser la possibilité d’une étude scientifique de l’existence humaine. Néanmoins, Tran Duc Thao dénoncera la limitation de l’analyse phénoménologique à un vécu arbitrairement détaché de toute praxis humaine, purement « antéprédicatif », car les échanges entre l’homme et son milieu étant médiatisés par l’activité productrice humaine, le fondement de l’intentionnalité ne peut être décrit que par rapport à cette praxis et non coupée d’elle. Tran Duc Thao montre clairement qu’en dernière instance ce refus de thématiser l’activité concrète humaine comme devenir-sujet de la réalité objective n’est rien d’autre que l’expression de la répugnance naturelle des classes dominantes à reconnaître dans le travail – qu’elles exploitent –, la source véritable des significations auxquelles elles prétendent.

Le marxisme s’est donc imposé à Tran Duc Thao comme la seule solution concevable des apories posées par la phénoménologie.

Tran Duc Thao (1917-1993), philosophe marxiste vietnamien de renommée mondiale. Phénoménologie et matérialisme dialectique paru en 1951 est son ouvrage le plus célèbre. Le présent livre en constitue l’ultime version revue par l’auteur.

ISBN : 978-2-915854-45-9

311 pages 20€

De la Pologne populaire à l’hiver capitaliste

Monika Karbowska nous montre de l’intérieur l’évolution de la pensée et

des sentiments d’une jeune Polonaise éduquée dans la Pologne populaire

souhaitant rompre avec ses pesanteurs sans imaginer que son pays ne puisse

pas continuer à progresser… et constatant peu à peu, par la pratique, le piège

qui se refermait sur l’ensemble de ses concitoyens. Dans le contexte d’une mondialisation

qui avait déjà piégé la Pologne à cause de la spirale de l’endettement

mais qui n’avait jusque-là qu’à peine effleuré les Polonais, protégés qu’ils étaient

malgré tout par un rideau protecteur qui, à leurs yeux, n’était qu’un « rideau de

fer » contraignant. Ce que cet ouvrage met fort à propos en parallèle avec les

évolutions d’une gauche occidentale quelque peu déboussolée par la disparition

des repères communistes et d’une Ukraine soumise à une fascisation beaucoup

plus brutale sur fond d’hégémonie du capital occidental, en particulier allemand,

qui a tendance à repousser les anciens pays socialistes vers la périphérie, et donc

vers une sorte de tiers-mondisation.

Monika Karbowska décrit comment, au cours de toutes ces années, elle

est passée du constat factuel de la dégradation de la position de la femme en

parallèle avec le retour d’un cléricalisme d’un autre âge à la remise en question

de l’ensemble des transformations sociales et économiques en cours et à la

prise de conscience de ce que représente le capitalisme tardif mondialisé en crise

désormais structurelle. Il semblerait que désormais la reconstruction d’une véritable

conscience politique en Pologne soit à l’ordre du jour. Ce qui peut d’ailleurs

expliquer le raidissement des pouvoirs et la fuite en avant vers des répressions

anticommunistes qui sont aussi radicales qu’elles sont ridicules, et somme toute

inefficaces.

Monika KARBOWSKA

ISBN 978-2-37607-147-1

229 pages

De quelle CGT avons-nous besoin ?

Ce texte a été rédigé par plusieurs camarades de la CGT dans le cadre de discussions consécutives notamment aux Assises de la riposte générale de Martigues d’octobre 2020 et le meeting de Gardanne de mai 2021. Si chacun•e de nous ne partage pas nécessairement l’intégralité de ses termes, nous estimons que ce texte constitue une contribution utile dans le cadre de la préparation du 53e congrès confédéral. Nous invitons à le faire circuler, à débattre de son contenu, pour nourrir la construction de nos orientations dans le cadre de nos règles statutaires. Par définition, ce texte ne constitue donc pas un document alternatif. Il s’agit d’une contribution visant, avec d’autres nous l’espérons, à identifier des questions clefs, à formuler des propositions de réponses aux défis actuels et à mener les débats nécessaires pour une CGT rassemblée à la hauteur des enjeux de la période.

Préface d'Olivier Mateu

ISBN 978-2-37607-244-7

63 pages

Défense du marxisme

Ce texte, traduit pour la première fois en français, est l’une des contributions les plus importantes et singulières au débat marxiste qu’ait apporté le monde latino-américain. Le point de départ est offert à l’auteur par le livre du social-démocrate belge Henri De Man, Au-delà du marxisme, qui fut à cette époque au centre du débat également en Europe (voir par exemple les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci). Mariátegui souligne avant tout que les attaques contre le marxisme ne sont pas une nouveauté, mais ont accompagné au contraire tout son développement, depuis l’époque de Marx. En même temps, il ne refuse pas la nécessité de développer le marxisme au-delà des propositions de son fondateur. Mariátegui considère en effet que l’aspect le plus délétère du marxisme dominant à son époque est constitué par l’hypothèque positiviste qui pèse sur lui. Cette conception produit, selon lui, une vision fataliste de l’histoire qui conduit, sur le terrain pratique et politique, à l’inertie. D’où l’exigence d’une forte revendication de la subjectivité et de sa force de rupture. Son analyse des phénomènes culturels montre une profonde affinité avec Gramsci. Toute la dernière partie de Défense du marxisme est consacrée à la culture de la réaction. Mariátegui analyse ces tendances de l’intérieur, à travers certaines figures représentatives, surtout dans le cadre français. Il s’agit de la même méthode de recherche qu’il avait employée, quelques années auparavant, face au phénomène fasciste.

José Carlos MARIATEGUI

ISBN : 978-2-915854-71-8

175 pages 18€

Denis Diderot, l’esprit des Lumières

Pendant près de vingt ans Denis Diderot a été le principal chef d’orchestre du projet encyclopédique. Ce monument des savoirs et des savoir-faire a pourtant éclipsé la riche pensée du philosophe de Langres. Une pensée qui ne sera connue que bien après sa mort…

Denis Diderot, l’esprit des Lumières retrace l’oeuvre de l’auteur du Neveu de Rameau en la replaçant dans son temps, tout en soulignant sa profonde modernité.

Avec la participation de :

Annie Ibrahim – Philosophe, groupe d’étude sur le matérialisme rationnel.

Paolo Quintili – Professeur d’histoire de la philosophie, Université Tor Vergata de Rome.

Raymond Trousson – Professeur émérite, Université libre de Bruxelles.

Dialectique de la nature

La dialectique de la nature, génialement explorée jadis par Engels qui l’a assortie d’une réflexion pénétrante sur la classification des sciences, est d’une croissante actualité.

À des années-lumières du dogmatisme de Jdanov, lequel a jadis

contribué à discréditer le « diamat » (matérialisme dialectique) en Occident, et à plus grande distance encore du révisionnisme politico- philosophique qui prétexte de l’ainsi-dite « déstalinisation » pour liquider à la fois le marxisme-léninisme dans le domaine théorico-politique, et l’ontologie matérialiste, la logique dialectique et la théorie matérialiste de la connaissance dans le champ philosophique et scientifique, il apparaît que la dialectique de la nature est indispensable :

— pour fonder en raison le matérialisme historique qui est en quelque sorte enchâssé dans les rapports de l’homme et de la nature tels qu’ils sont médiatisés par le travail et la production

— pour résoudre dynamiquement toute une série de questions insolubles dans le cadre de la philosophie idéaliste classique, y com- pris « dialectique »

— pour aider les sciences modernes, dans leur vertigineux développement présent, à surmonter une série de faux dilemmes et d’autres apories (= embarras théoriques) qui encombrent leur champ conceptuel et dont l’irrésolution persistante ouvre de constantes brèches à l’idéalisme et au créationnisme religieux, voire à la pensée magique

— pour fonder sur des bases matérialistes et scientifiques solides une philosophie de la praxis efficace qui soit capable de comprendre qu’on ne commande à la nature et à l’histoire qu’en leur obéissant. Ce qui implique de comprendre leurs principales dynamiques objectives, indépendantes de la volonté de l’homme, que ce soit sur le plan de l’agir révolutionnaire ou que ce soit sur celui de l’écologie ou sur celui de la résistance à l’exterminisme croissant d’une société capitaliste-impérialiste en voie de pourrissement mortifère.

Georges Gastaud est un philosophe marxiste français, agrégé de philosophie ayant exercé en classes Terminales et en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. Parmi ses ouvrages publiés, sont disponibles aux éditions Delga Lumières communes, Traité de philosophie générale à la lumière du matérialisme dialectique (en cinq tomes), Matérialisme et Universalisme, Le Nouveau Défi léniniste, ainsi que Mondialisation capitaliste et projet communiste.

508 pages

ISBN 978-2-37607-261-4

Dix Jours qui ébranlèrent le monde

C’est dans Dix Jours qui ébranlèrent le monde que le monde a fait la connaissance de la révolution d’Octobre ; aujourd’hui encore il n’existe en aucune langue — pas même en russe — de meilleur livre sur le sujet.

Vladimir Pozner

J’ai lu avec un immense intérêt et la même attention jusqu’au bout le livre de John Reed : Dix jours qui ébranlèrent le monde. Je le recommande du fond du cœur aux ouvriers de tous tes pays. Je voudrais que cet ouvrage fût répandu à des millions d’exemplaires et traduit dans toutes les langues, car il donne un tableau exact et extraordinairement vivant d’événements qui ont une si grande importance pour l’intelligence de ce qu’est la révolution prolétarienne, de ce qu’est la dictature du prolétariat.

V. I. Lénine

Le meilleur écrivain américain de son temps.

John Dos Passos

ISBN : 978-2-37607-108-2

348 pages 19€

Ecritures d’Auschwitz

Le nom d’épouvante « Auschwitz » sert à symboliser la « destruction des Juifs d’europe » par les nazis, leurs alliés et complices. Une littérature multiforme lui est, sans relâche, consacrée depuis

quelques décennies : psychanalytique, romanesque, poétique, de témoignage… Dans cet océan, l’auteur s’attache aux philosophes pour s’efforcer de cerner les raisons de la déception que leurs tentatives procurent. C’est que, à se tenir éloignés de la saisie des faits politiques et « culturels » qui ont pourtant présidé aux cruautés hitlériennes, la plupart des essais philosophiques semblent se satisfaire de ramener « Auschwitz » à des thèmes et notions aptes à détenir, selon ces auteurs, une portée bien plus élevée que toute connaissance précise de l’histoire multiforme et touffue désignée, par le vocable « le IIIe Reich », comme si son unicité était l’évidence même. Ces vastes vues se tourneraient vers l’ontologie (Agamben), vers la politologie (avec Arendt), l’histoire de la philosophie tout entière (avec Lévinas), l’éthique (avec Jonas).

En revanche, des tentatives proprement artistiques parviennent selon de multiples voies à affronter « l’indicible » et « l’innommable ». De façon inévitablement partielle et partiale, l’essai s’attache à quelques œuvres afin de rendre hommage à leur auteur. Ainsi en va-t-il pour Jean Améry, pour Imre Kertész, Rosetta Loy et Sebald enfin. Chacune des œuvres s’attache à un moment, à une face de la tentaculaire entreprise génocidaire nazie ; à chaque fois, la persévérante élaboration poétique sans en masquer l’épouvante en brise cependant l’opacité.

À l’obscurcissement que produit la défiguration « spéculative » de l’histoire, fait face la vérité de sa transfiguration artistique.

Edith FUCHS

ISBN : 978-2-915854-62-6

252 pages 17€

Entre la plume et le fusil. De l’intellectuel révolutionnaire en Amérique latine

ENTRE L’ARRIVÉE à La Havane des guérilleros vainqueurs de la Sierra Maestra et le renversement de Salvador Allende suivie la cascade de régimes dictatoriaux en Amérique latine, il y a quatorze années prodigieuses. Une période où tout semblait sur le point de changer.

Pour les intellectuels, la volonté de transformation initiée par la Révolution cubaine constitua une invitation à agir pour accélérer ce cours de l’histoire, qui, comme on le pensait à cette époque, allait se conclure par l’épuisement du système capitaliste. L’intelligentsia latino-américaine voulait être l’acteur des nouveaux cours historiques ; les écrivains, tout particulièrement, se sentaient appelés à participer à la « libération de leurs peuples ». Cela signifiait qu’ils devaient se rassembler dans des identifications et des pratiques collectives. Le mot « intellectuel » se déclinait alors au pluriel.

Claudia GILMAN

prix public : 26 euros

ISBN 978-2-37607-155-6

456 pages

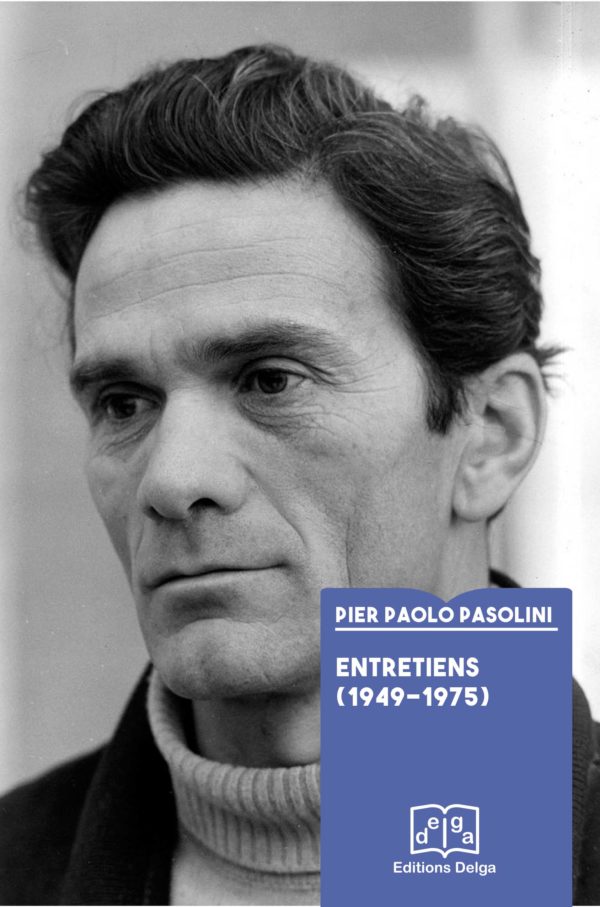

Entretiens (1949-1975)

Ces entretiens, pour la plupart inédits en français, et édités par Maria Grazia Chiarcossi pour le public hexagonal, offrent un complément indispensable à la découverte de l’un des artistes majeurs du siècle passé et dont la profondeur de réflexion nous est devenue désormais indispensable, vitale.

On retrouvera les thèmes essentiels chers au poète italien, qui partent des recherches menées sur la langue et le style pour aboutir à la défense poétique de l’humanité ravagée par le néocapitalisme. On y lira aussi des réflexions sur marxisme et christianisme, sur son enfance, sur la révolte des étudiants de 1968 vue comme lutte interne à la bourgeoisie, sur son engagement communiste et humaniste, sur les ravages du développementisme au détriment du progrès.

Pier Paolo PASOLINI

Édition établie par Maria Grazia Chiarcossi

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

Présentation éditoriale par Aymeric Monville

Prix public 26 euros

ISBN 978-2-37607-161-7

347 pages

Epistémologie et philosophie politique. Pour une théorie de la liberté.

« Nous vivons actuellement un phénomène d’acculturation fondamentale, résultat du développement de la société capitaliste et qui, si on l’imagine développé jusqu’à ses limites, pourrait conduire à un automatisme social tel, que la vie culturelle deviendrait tout à fait superflue. »

Lucien GOLDMANN

ISBN : 978-2-915854-91-6

222 pages

15€