Catalogue

Affichage de 241–252 sur 280 résultatsTrié du plus récent au plus ancien

Le langage de l’empire

Paru en six langues, Le Langage de l’Empire a déjà fait le tour du monde. Ce livre de résistance démasque l’idéologie dominante de la puissance dominante. Terrorisme, fondamentalisme, anti-américanisme, haine de l’Occident, complicité avec les islamistes et les antisémites : telles sont les armes que brandit l’« Empire du Bien » pour diaboliser tour à tour ses adversaires et mieux procéder ensuite à leur anéantissement. Fondée par des propriétaires d’esclaves, des massacreurs d’Indiens et des théoriciens de la suprématie blanche, la prétendue « plus ancienne démocratie du monde » (Clinton) s’est toujours érigée en donneuse de leçons et en gendarme du monde. De nos jours, de Reagan à Obama, d’Abou Ghraib à Guantanamo, de la terreur nucléaire à l’agent orange, du soutien aux régimes fascistes aux enlèvements arbitraires de la CIA, de l’espionnage à la propagande, quiconque entend s’opposer à la puissante machine de guerre étasunienne devient automatiquement l’ennemi de la paix et de la civilisation.

Domenico LOSURDO

ISBN : 978-2-915854-58-9

370 Pages 19€

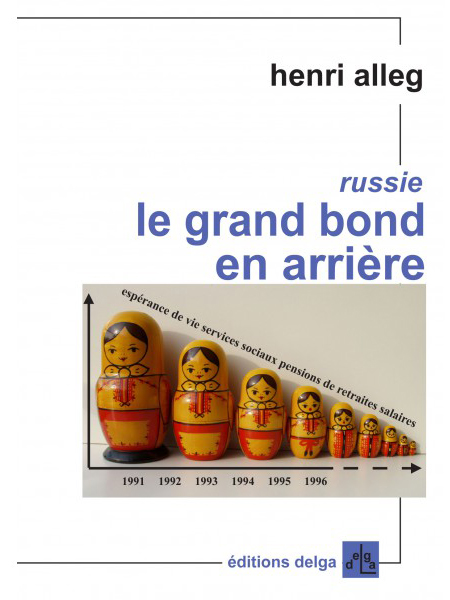

Le grand bond en arrière

Le démantèlement de l’URSS : vingt ans déjà… « Un jour arrive où les silences, les omissions, les fausses vérités et les simples mensonges ne résistent plus à la réalité des faits… La vérité est là aujourd’hui. Aveuglante » : des quantités de sondages montrent que les ex-Soviétiques regrettent à une grande majorité le système socialiste, des millions d’entre eux sont décédés (voir en annexe de ce livre) du fait de la désagrégation des services sociaux, de la chute vertigineuse des pensions de retraites et des salaires, etc.

Henri Alleg retrace ici ce « plus grand hold-up de tous les temps » au profit de tous les appétits prédateurs privés, effectué sous tutelle américaine, et dont Gorbatchev puis Eltsine furent les courroies en titre. Ce dernier, « grand démocrate » sacralisé s’il en est à l’Ouest, ira jusqu’à tirer au canon en 1993 – sous les applaudissements de la presse occidentale – sur le Parlement russe (1 500 morts) qui refusait le hold-up.

Si ce démantèlement s’est effectivement traduit pour une poignée de mafieux, par la liberté d’exhiber des yachts dans toutes les marinas du monde, c’est une bien mince avancée, au regard de la destruction de tout un système social (gratuité de l’enseignement, des soins, du métro ; extrême modicité des loyers, de l’énergie, etc.), de la recherche scientifique, de la production industrielle (diminuée de moitié), etc.

Il est temps d’arrêter de défigurer la réalité historique. Ce livre contribue magistralement à nous la restituer.

Henri ALLEG

ISBN : 978-2-915854-31-2

277 pages Format poche 12€

Le frivole et le sérieux

Pourquoi le « malaise civilisationnel » reconnu par tous aujourd’hui, et exaspéré par la crise, ne se sait pas effet de classe ?

Michel Clouscard introduit ici aux enjeux philosophiques ultimes de la lutte des classes. Il dénonce l’idéologie de la classe dominante qui est négation de l’éthique immanente au procès de production et refus du principe de réalité : le travailleur qui produit l’encadrement spatio-temporel de la cité que la bourgeoisie ne fait que consommer. Par cette critique radicale de l’idéologie libérale libertaire, Michel Clouscard entend jeter les bases théoriques d’un nouveau progressisme.

Comment a-t-on pu en arriver à la situation actuelle ? Pourquoi le « malaise civilisationnel » reconnu par tous aujourd’hui, et exaspéré par la crise, ne se sait pas effet de classe ?

Michel Clouscard introduit ici aux enjeux philosophiques ultimes de la lutte des classes. Il dénonce l’idéologie de la classe dominante qui est négation de l’éthique immanente au procès de production et refus du principe de réalité : le travailleur qui produit l’encadrement spatio-temporel de la cité que la bourgeoisie ne fait que consommer. Comme cela doit rester un non-dit et un non-su, l’idéologie suturera cette fissure par la constante promotion d’une pseudo-contradiction interne : la réduction de la réalité au père bourgeois supposé entraver la consommation libertaire du fils. Cette pseudo-contradiction finira par recouvrir toute l’intersubjectivité capitaliste, tout le champ de conscience et la sensibilité.

Par cette critique radicale de l’idéologie libérale libertaire, Michel Clouscard entend jeter les bases théoriques d’un nouveau progressisme.

Michel CLOUSCARD

ISBN : 978-2-915854-20-6

232 Pages Format poche 12.20€

Le Déni d’histoire. Usage public de l’histoire et réhabilitation du fascisme en Italie

À quoi sert l’histoire et qu’en fait-on ? Pourquoi et comment, depuis quelques décennies, veut-on masquer la brutalité du fascisme ?

Angelo Del Boca et dix parmi les meilleurs spécialistes de l’Italie contemporaine nous introduisent à la grande richesse des connaissances historiques transalpines en la matière. En effet, depuis plusieurs années, un certain « usage public de l’histoire » a profondément sapé les fondements mêmes de la discipline et du travail des historiens, en préparant ainsi la réhabilitation du fascisme. À ce titre, cet ouvrage représente un véritable plaidoyer pour l’histoire, sa rigueur et sa dignité.

« Contre le risque d’une falsification totale et intéressée de l’histoire, nous nous sommes seulement permis de mettre en évidence, sans aucune prétention à vouloir nous faire les dépositaires de la vérité absolue et encore moins à constituer un manifeste d’intentions,la nébuleuse des contrefaçons qui nous oppriment, nous étouffent et nous avilissent. »

Angelo DEL BOCA

A.Agosti, L.Ceci, E.Collotti, M.Franzinelli, M.Isnenghi, N.Labanca, G. De Luna, N. Tranfaglia, A.D'Orsi, G.Rochat

ISBN : 978-2-915854-39-8

330 pages 25€

La capitalisme de la séduction

La crise actuelle s’avère l’ultime expression de la négation du procès de production : prévalence des actionnaires sur les producteurs, prépondérance des services en Occident et « usine du monde » délocalisée partout ailleurs etc. Si cette négation tyrannique a été intériorisée même par ses victimes, c’est qu’elle est au résultat de ce long dressage que réalisa le « libéralisme libertaire », dont Michel Clouscard a le premier théorisé le concept.

Pour faire pièce au progressisme issu de la Résistance, écouler les surplus, il s’agissait pour le capitalisme, avec le Plan Marshall, de créer un modèle « permissif pour le consommateur », mais toujours aussi « répressif envers le producteur ». Ce fut alors d’une part l’initiation d’un « marché du désir », dont le Mai 68 sociétal a été ensuite le promoteur décisif, et qui eut tôt fait de réduire le désir au marché, et d’autre part le surgissement de nouvelles couches moyennes, tampon entre le capital et le travail et cibles de ce marché. Le modèle de consommation libidinal, ludique et marginal pour le happy few fut alors décrété seul horizon d’émancipation. « Tout est permis mais rien n’est possible. »

Relire cette œuvre monumentale, c’est donc se réapproprier notre histoire jusqu’à la crise actuelle.

Michel CLOUSCARD

ISBN : 978-2-915854-13-8

350 pages Format poche 13.20€

La production de l’ »individu »

Du bébé, consommateur absolu, aux conduites politiques et de la cité, ce livre d’anthropologie totale, décrit les étapes du surgissement de la praxis et de l’être social, depuis la matière organique. Néanmoins, dans la société civile, les conduites politiques sont pour le moins mises à mal. Michel Clouscard montre en effet que la bourgeoisie libérale de notre époque a identifié le sujet universel à sa propre situation de classe : le particulier fétichisé au point de le faire passer pour l’individu. Celui-ci se révèle n’être que le rejeton de la classe dominante qui, reconduisant le relationnel non-dit de ses parents – arrivisme de classe fondé sur l’usurpation de la praxis – n’assumera pas ces conduites politiques, qu’il décrétera répressives, et la régulation de la consommation… de ce qu’il n’a pas produit. Le prétendu « individu » anhistorique d’aujourd’hui ne fait alors en fait que fixer le concurrentiel de classes historique.

Michel CLOUSCARD

ISBN : 978-2-915854-27-5

236 pages Format poche 12.20€

La grande aventure d’Alger Républicain

La grande aventure d’Alger Républicain, c’est l’épopée d’un journal « pas comme les autres » dans l’Algérie coloniale, d’une bataille menée durant des années pour informer, expliquer chaque jour, aider à faire mûrir la conscience nationale d’un peuple et cela, en dépit de la répression, des prisons, des difficultés à survivre. C’est l’histoire d’une équipe, soudée dans une exceptionnelle fraternité, d’hommes portés par l’espoir et la force de leur idéal et qui sacrifient tout, y compris leur liberté et leur vie pour rester fidèles à leur engagement comme à eux-mêmes. C’est, après les maquis et la clandestinité, les chambres de tortures, les prisons et les camps, l’indépendance acquise, un nouveau combat, dans d’incroyables conditions, pour ressusciter ce journal, malgré les menaces de mort et les fusillades. Et c’est aussi, racontée par des acteurs et des témoins de premier plan, qui sont aussi des journalistes de talent, quarante ans d’histoire de l’Algérie.

Henri ALLEG

Abdelhamid BENZINE

Boualem KHALFA

ISBN : 978-2-915854-43-5

280 pages 17€

La destruction de la raison. Nietzsche

Lorsqu’on relit « La Destruction de la raison », publiée par Georges Lukács en 1954, la position de l’idéologie dominante, confrontée à une critique marxiste et authentiquement philosophique de Nietzsche, devient plus difficile. Que la relation de Nietzsche au nazisme se trouve non seulement élucidée, mais développée en une critique de la philosophie irrationaliste mise en place pour contrer le progressisme issu de la Révolution française, voilà qui fait mieux comprendre le destin de ce livre, impublié depuis trente ans, mauvaise conscience de l’Université française. Voir la nietzschéolâtrie ambiante dénoncée, mais surtout réfutée et expliquée, constitue déjà pour elle un scandale. Mais ce qui explose ici, c’est aussi le consensus philosophique dominant : à savoir les éternels hommages de la vertu au vice, et du vice à la vertu, entre d’un côté une critique seulement morale de Nietzsche (Ferry, Comte-Sponville…), de l’autre l’immoralisme primesautier des Deleuze, Foucault, Derrida — et même le sous-nietzschéisme d’un Onfray. Les débordements identitaires actuels, aboutissement de cet irrationalisme, viennent confirmer les vues de l’un des plus grands penseurs du XXe siècle.

À la suite du travail d’Emmanuel Faye sur Heidegger, qui nous fait aujourd’hui mieux comprendre les bases idéologiques du fascisme, il nous a paru nécessaire de restituer le chapitre central de La Destruction de la raison (panorama de l’idéologie réactionnaire de Schelling à Hitler), assorti d’une préface de l’auteur (1966) inédite en français et augmenté des passages “anti-américains” initialement censurés dans la précédente édition française. Livre maudit, donc. Livre essentiel, pour comprendre que le fascisme n’est pas seulement derrière, mais devant nous.

Georges LUKACS

ISBN : 2-915854-03-3

217 pages 17,30€

La destruction de la raison. Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard

Que l’histoire de la philosophie, de la Révolution française à la barbarie nazie, nous soit intelligible, voilà bien le propos de La Destruction de la raison écrit par Georges Lukács en 1954 et dont nous publions ici les chapitres concernant la première moitié du XIXe siècle. Le développement des forces productives et le bouleversement des rapports de production pendant cette période, s’accompagneront de grandes avancées scientifiques porteuses d’une évolution déterminante en philosophie. Face à cette nouvelle donne, l’aristocratie de la Restauration puis surtout la bourgeoisie victorieuse, adapteront leur arsenal intellectuel en fonction de l’expression des antagonismes de classe.

Aux côtés d’une apologétique directe du capitalisme – insurpassable apogée du développement humain, aujourd’hui nous dirions « la mondialisation heureuse » – Georges Lukács met en lumière une apologétique indirecte du capitalisme : séries de dispositifs philosophiques mis en place (peu importe si ces philosophes en furent ou non complètement conscients) pour faire pièce à la pensée progressiste, à la philosophie dialectique, à travers la négation de l’histoire et du progrès, de la société, de l’objectivité de la réalité, de la causalité, de la raison (tout en concédant a contrario quand même à l’entendement autant qu’il était nécessaire à la technologie au service de la production capitaliste). Ces négations, visant à rendre vaine philosophiquement toute idée de progrès social, seront juxtaposées àdes philosophèmes allant du mysticisme pur à l’ « athéisme religieux », pour au final célébrer l’individu privé de la bourgeoisie triomphante comme un donné anthropologique absolu.

Georges LUKACS

ISBN : 978-2-915854-21-3

266 pages 20€

L’oubli de la raison

Au sortir des Lumières et de l’écroulement de l’ordre ancien, la bourgeoisie accédant au pouvoir, décide de confisquer le savoir à son profit et n’aura de cesse de se retourner contre la rationalité, la modernité scientifique, la vision laïque du monde et leurs conséquences révolutionnaires.

Juan José Sebreli montre ici, à l’échelle des deux derniers siècles, de Schelling à Derrida, de Schopenhauer à Deleuze, de Nietzsche à Foucault, d’Heidegger à Lacan, de Dostoïevski à Bataille, de Jung à Barthes, de Lévi-Strauss à Althusser, la cohérence accablante d’un dispositif idéologique dont l’apparente diversité ne doit pas masquer le profond dénominateur commun : à travers la négation de l’histoire, du sujet, de la raison, de l’universel, du signifié, l’irrationalisme consiste à entraver le libre développement de la pensée discursive qui tend à la remise en cause des rapports de production capitalistes. Ce jeu de massacre s’accomplira à travers la prédominance hégémonique du signifiant sur le signifié, de l’invariant sur le changement, de la singularité sur l’universalité, du sociétal sur le social, de l’inconscient sur le conscient, de la structure sur le sujet, du synchronique sur le diachronique, du mythe sur l’histoire, du fragment sur le système, de l’ineffable sur l’explicite, des instincts dionysiaques sur la rationalité apollinienne, du particulier sur le collectif, etc.

Ce dressage idéologique nous laisse aujourd’hui fort démunis face à une barbarie qui a décuplé dans un monde devenu désormais unipolaire : antisocial et impérialiste décomplexé. Cet ouvrage s’avère donc salutaire pour quiconque entend résister, en « déconstruisant » (réellement ce coup-ci) la mystification idéologique qui nous a conduits là, et en inversant la « transmutation des valeurs » opérée par l’irrationalisme contre-révolutionnaire.

Juan José SEBRELI

ISBN : 978-2-915854-48-0

429 pages 25€

L’implosion du capitalisme contemporain

Les analyses proposées dans cet ouvrage s’articulent sur la définition centrale que l’auteur donne du capitalisme des monopoles généralisés. Ce concept permet de restituer leur signification à tous les faits saillants nouveaux qui caractérisent le capitalisme contemporain, pour toutes les régions du monde (centres et périphéries). Il donne cohérence à un tableau qui, sans cela, paraîtrait n’être dessiné que par le hasard et le chaos. Le qualificatif de « généralisé » précise le sens de cette transformation qualitative : les monopoles sont désormais dans une position qui les a rendus capables de réduire toutes les activités économiques au statut de sous-traitants. Ce concept de capitalisme des monopoles généralisés permet de situer la portée des transformations majeures concernant la configuration des structures de classe et les modes de gestion de la vie politique. La perte de contrôle du conflit qui oppose la financiarisation indissociable de la domination des monopoles et la poursuite de la croissance économique, l’implosion du système européen, l’émergence de pays du Sud et la paupérisation accélérée sont analysés dans ce cadre global. Mais faire coïncider un authentique « printemps des peuples » avec l’ « automne du capitalisme » annoncé par l’implosion du système exige à son tour de l’audace dans la pensée et l’action.

Samir AMIN

ISBN : 978-2-915854-46-6

144 pages 15€

L’idéologie anglaise. De l’empirisme au positivisme logique

Maurice Cornforth (1909-1980), élève de Wittgenstein à Cambridge puis théoricien majeur du marxisme anglais, décrit ici magistralement l’homogénéité idéologique des courants philosophiques qui traverseront l’Angleterre de la Révolution bourgeoise, à la Révolution industrielle jusqu’au capitalisme actuel. Ils sont en dernière analyse la réponse au dilemme bourgeois : comment utiliser les voies de la science – nécessaires à la production capitaliste – tout en empêchant cette science de montrer la véritable nature des forces à l’œuvre dans la société humaine, sous peine de ruine pour la bourgeoisie.

Ce dilemme sera surmonté à travers l’empirisme puis la logique moderne, qui proposeront l’alternative, différemment déclinée selon les conditions historiques : la thèse qui veut que les impressions sensorielles et les idées soient les uniques objets de la connaissance et que la structure et le mouvement objectif des choses soient une illusion car invérifiables. Cette alternative est suffisante à la fois pour faire tourner les manufactures et pour récuser toute prétention à identifier les causes réelles derrière les apparences. Alors, les contradictions et les forces motrices réelles à l’œuvre dans la société restent dissimulées derrière la façade de la conscience sociale et ne sont jamais autorisées à paraître.

Maurice CORNFORTH

ISBN : 978-2-915854-19-0

217 pages Format poche 12.20€