Catalogue

Affichage de 1–12 sur 280 résultatsTrié du plus récent au plus ancien

MICHEL CLOUSCARD

578 pages

ISBN : 978-2-37607-285-0

La guerre civile grecque

364 pages

ISBN 978-2-37607-284-3

Guerre à la guerre

ISBN 978-2-37607-280-5

484 pages

Éloge de la politique

26 pages

ISBN 978-2-37 607-283-6

Des Ouïghours sur la route de la soie

192 pages

ISBN : 978-2-37607-282-9

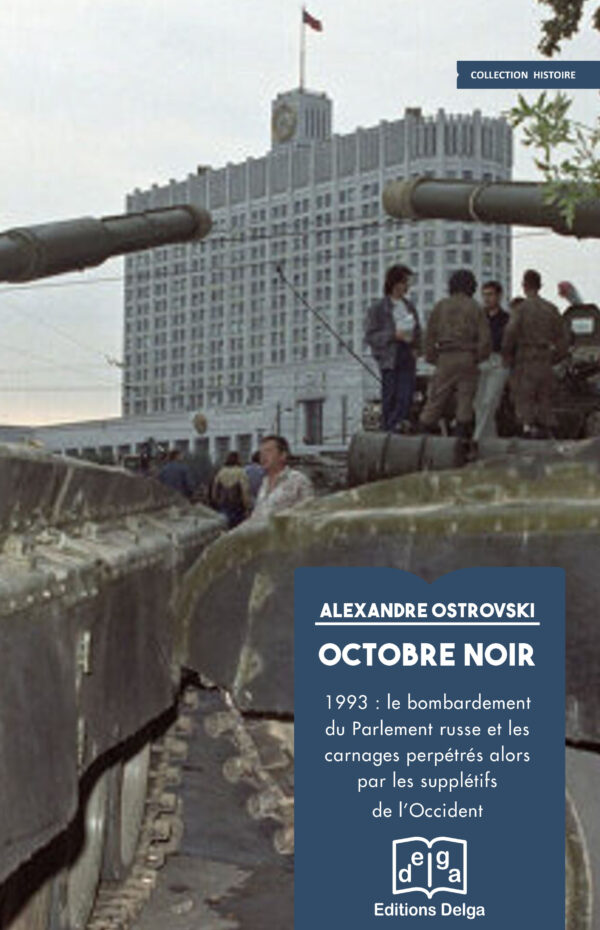

Octobre noir. 1993 : le bombardement du Parlement russe et les carnages perpétrés alors par les supplétifs de l’Occident

Guennadi Ziouganov, président du CC du Parti communiste russe, 2023

« [En 1993] la situation politique devenait de plus en plus menaçante pour la clique d’Eltsine, qui abandonnait littéralement toute souveraineté du pays à l’Occident collectif. Permettez-moi de vous rappeler les enregistrements d’archives américaines, récemment déclassifiées [en 2018], d’une conversation entre les présidents Clinton et Eltsine pendant cette situation de crise. Je cite : — Eltsine : Bill, le Soviet suprême est complètement hors de contrôle. Il ne soutient plus les réformes. En fait, ils sont devenus communistes. J’ai décidé de le dissoudre. [...] — Clinton : L’armée et les services spéciaux sont-ils de ton côté ? — Eltsine : Oui. [...] — Clinton : C’est bon. [...] Le Sénat vous donnera 2,5 milliards de dollars supplémentaires cette semaine.” [...] Il s’avère que pour 2,5 milliards de dollars américains reçus par Eltsine de la main de Clinton, la Russie, en octobre 1993, grâce au zèle des bataillons de tueurs d’Eltsine, a été privée non seulement d’un parlement légitime, mais aussi, par voie de conséquence, de sa souveraineté économique, informationnelle, technologique et politique, que le parlement n’aurait jamais permis de dilapider. »Serguei Oboukhov, député (Parti communiste russe) et politologue, 2024

Et ce n’est pas le moindre des tours de passe passe éhonté des medias occidentaux que d’avoir toujours vendu ce bombardement d’un parlement comme un triomphe de la démocratie ! Historien formé à l’Académie des Sciences de Léningrad, Alexandre Vladimirovitch Ostrovski (1947-2015), est l’auteur de nombreux ouvrages. Les Editions Delga ont déjà publié de lui en 2023 : Erreur ou trahison ? Enquête sur la fin de l’URSS.636 pages

ISBN 978-2-37607-279-9

Quand la France s’éveillera à la Chine

340 pages

ISBN : 978-2-37607-278-2

Fuir le progrès ?

221 pages

ISBN 978-2-37607-277-5

Contre-histoire du Printemps de Prague

408 pages

ISBN 978-2-37607-276-8

L’Odyssée chinoise

400 pages

ISBN 978-2-37607-273-7

L’Invention d’atrocités

ISBN 978-2-37607-274-4

555 pages

Soixante ans d’amitié entre la france et la Chine

L’année 1964 a marqué un tournant géopolitique et idéologique majeur dans le monde, lorsque la France de Charles de Gaulle reconnut officiellement la République populaire de Chine. Cet acte audacieux, porteur d’une vision historique, fut bien plus qu’une simple décision diplomatique : il incarnait une alliance implicite entre deux nations partageant une ambition commune d’émancipation nationale et de souveraineté dans un contexte mondial dominé par les logiques impérialistes des blocs.

L’année 2024 a été scandée par une série d’événements mémorables qui ont mis en lumière l’exceptionnelle solidité des relations franco-chinoises. Le soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine a été célébré avec éclat comme un moment symbolique de la longévité et de la profondeur de cette amitié. Cette célébration a permis de souligner les progrès accomplis dans des domaines aussi variés que l’économie, la culture, la science et la diplomatie, mais aussi de rappeler les valeurs communes qui unissent les deux nations.

Dans cette dynamique, l’ancien ambassadeur de Chine en France Lu Shaye, dont nous publions ici quatre discours majeurs, a joué un rôle décisif. Depuis son arrivée en 2019, il a su non seulement renforcer les liens bilatéraux, mais aussi incarner un modèle de diplomatie pragmatique et respectueuse des traditions de chaque pays. Son engagement sans faille pour promouvoir une coopération renforcée, tout en respectant les principes de non-ingérence et d’égalité, a été un atout majeur dans la consolidation de la relation franco-chinoise.

Avec les contributions de l’ancien ambassadeur de Chine en France Lu Shaye, Zheng Ruolin, chercheur à l'Institut de recherche sur la Chine de l'Université de Fudan, Jean-Pierre Page, ancien responsable du secteur international de la CGT Jean-Claude Delaunay, professeur d’économie honoraire des universités, vit aujourd’hui à Nanning (Guangxi) Bruno Guigue, ancien énarque et normalien, professeur invité à l’université à l’École de marxisme, Université normale de la Chine du Sud, Jean Pegouret, président de Saphir France et Sonia Bressler, philosophe et fondatrice de la maison d'édition La Route de la soie

ISBN 978-2-37607-272-0

175 pages