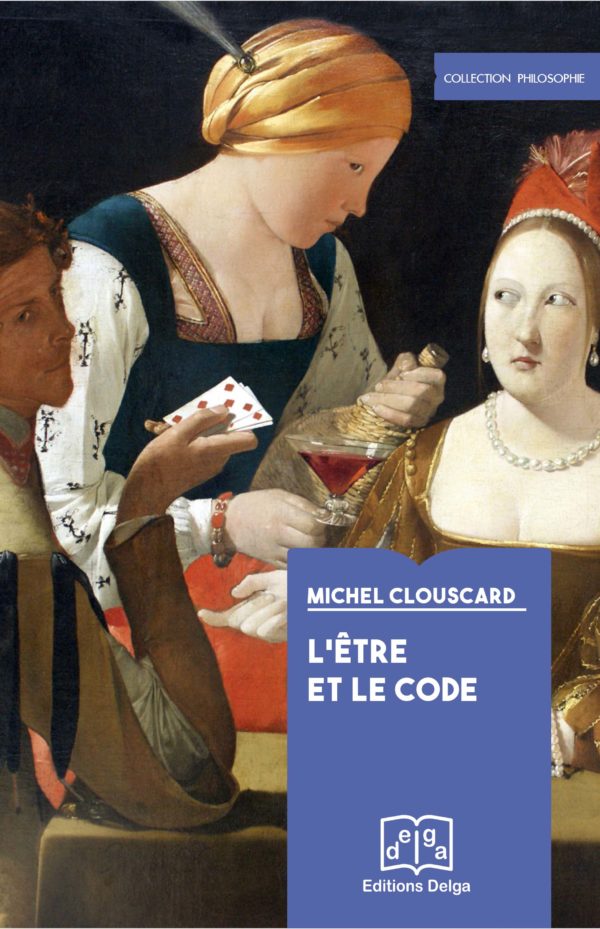

Michel Clouscard aura pu écrire ailleurs : « On n’a jamais pensé faire la philosophie de la relation du produire et du consommer pour la bonne raison qu’elle a toujours été faite, mais à l’envers. La théologie, l’éthique, l’économie politique ont surdéterminé les deux processus qui n’ont servi que de moyens d’expression. Nous inversons la relation : produire et consommer se mettent en relation pour constituer la théologie, l’éthique, l’économie politique. » C’est bien la problématique de ce livre immense, qui reprend le projet hégélien : dire le réel selon sa logique, sans résidu transcendantal.

À travers la phénoménologie de la praxis globale, du début du Moyen-Âge à nos jours, Clouscard montre la logique de la production à l’oeuvre et produisant le réel sous la forme d’un code réduisant l’être. De référentiel transcendant pour la période féodale, ce code mutera en un référentiel transcendantal (transcendant laïcisé) avec l’émergence de la bourgeoisie. Cette dernière séquence culminera avec l’avènement de la bourgeoisie de robe et la vénalité des charges : l’intellect deviendra un métier qui s’achètera… « “Je pense donc je suis”… donc je suis » aimait à dire Clouscard : une conquête irréversible sera captée par une classe pour prendre le pouvoir sur l’existentiel. L’ego transcendantal alors s’arrogera le pouvoir de décision épistémologique et proclamera une prétendue universalité de sa problématique. L’effet, le procès de production de la connaissance, ne retenant que le résultat, prétendra se substituer à sa cause : le procès de production qui sera nié. Il faudra empêcher la non-intellectualité d’accéder à la transparence et au savoir d’elle-même, qui serait sa désaliénation, en la réduisant à un résidu à tout savoir.

C’est plus que jamais ce code de l’épistémologie bourgeoise qui réduit l’être de la cité aujourd’hui. L’épistémologie révolutionnaire, la philosophie de la praxis, procédera donc à rebours et reprendra le discours de ce néo-kantisme en révélant à travers lui la réalité qu’il cache. Par ce réalisme radical, on ne pourra faire l’économie d’étendre la lutte des classes au niveau épistémologique et ceci… même au sein de la famille marxiste.

« Son grand mérite revient à indiquer les meilleures conditions pour que l’histoire se révèle concrètement pour ce qu’elle est : une totalisation en cours. »

Jean-Paul Sartre. à propos de L’Être et le Code

Michel Clouscard

ISBN : 978-2-37607-140-2

549 pages